最近,全网都在追奶皮子糖葫芦—哈尔滨街头有人裹着羽绒服排队3小时只为买一串,上海某网红店单串售价飙至98元仍供不应求,济南社区门店微信群爆满还得限购……这款贴上了内蒙古奶皮子的传统小吃,毫无悬念地成为这个冬天的第一个消费顶流。

从街头5元一串的寻常零食到动辄上百元的“网红新贵”,奶皮子糖葫芦的身价为何暴涨?排队3小时的消费行为背后,藏着年轻人怎样的社交密码?传统小吃的创新突围,又面临哪些争议与挑战?

传统小吃的“身价跃迁”

奶皮子加持成顶流

冬日的北方街头,糖葫芦本是最寻常的风景。3元一串的山楂糖葫芦裹着晶莹糖壳,是几代人的记忆。但今年,当内蒙古传统奶皮子遇上糖葫芦,这场“跨界联姻”让这款传统小吃完成了惊人的“身价跃迁”。

济南东部的一家糖葫芦店,原本是家经营5年的社区老店,顾客都是附近居民。今年奶皮子糖葫芦的风刮到济南后,这里彻底变了样——几十米长的队伍从门店延伸至街角,老板特意搬来20多把小板凳供顾客“坐等”。原本仅容柜台和制作区的店面挤得水泄不通,只得临时借用隔壁闲置商铺。“以前随手就能买一串吃,现在成了‘奢侈品’。”家住附近的老顾客杨女士捧着刚买到的糖葫芦打趣道,“我这还是开门前提前半小时来排的队,远道而来的顾客排两小时都不新鲜。”

老板忙得满头大汗,手里的活计却丝毫不敢怠慢:“老顾客太多,新增的粉丝也源源不断,微信群都到人数上限了,每天定时发红包抽‘免排队特权’,就怕寒了老主顾的心。”为了保证品质,还不得不实行“每人限购6串”的规则。

记者在现场看到,柜台内的奶皮子糖葫芦早已不是单一的山楂款:晴王葡萄裹着奶皮泛着翠绿光泽,草莓夹心藏着酸奶馅料,甚至还有无花果、菠萝蜜、榴莲等小众口味。线上,抖音“奶皮子糖葫芦”话题播放量突破12亿次,小红书相关笔记超20万篇,“我会反复爱上奶皮子糖葫芦”话题长期霸占热点榜;线下,上海长宁区某店单串98元的高端款工作日仍需排队1小时,深圳某门店45元一串的定价因爆单多次暂停接单……

“社交货币”属性放大从零嘴到“朋友圈硬通货”

奶皮子糖葫芦的爆火,口感创新只是基础,更关键的是其天然的“社交货币”属性。据报道,早在2024年底,内蒙古包头市的一家糖葫芦老字号店,率先将当地特色奶皮子与糖葫芦结合,首创出了这一单品,并成为包头市的流行小吃。今年冬天借由短视频传播,奶皮子糖葫芦在全国流行,并做出了产品升级。不仅奶皮子分量更大,搭配的水果还从山楂、草莓、山药豆慢慢拓展至了晴王葡萄、无花果、猕猴桃等。

记者在多地走访发现,超过六成消费者买到后的第一件事不是品尝,而是拍照拍视频,从包装拆开的瞬间到咬下第一口的特写,一套流程行云流水,随后迅速发布到朋友圈、抖音或小红书。“拿到手先拍3分钟,糖壳晶莹剔透,奶皮泛着微黄,搭配晴王葡萄的翠绿,颜色特别出片。”“95后”市民陈女士熟练地调整角度拍摄,她的朋友圈里,刚发布的奶皮子糖葫芦动态已经收获了十多个点赞。

这种“为社交而消费”的行为,在年轻群体中形成了清晰的传播闭环。

社交平台的算法推荐,更是让这种热度呈指数级增长。记者在抖音搜索“奶皮子糖葫芦”发现,平台会优先推送“沉浸式排队”“制作过程特写”“咬开瞬间拉丝”等视觉冲击力强的内容,这些内容的平均播放量是普通美食视频的3倍以上。小红书上,“奶皮子糖葫芦拍照攻略”“网红糖葫芦避坑指南”等实用笔记层出不穷,有人分享“搭配浅色大衣拍更出片”,有人提醒“糖壳容易化,拍的时候要快”,还有人总结“不同水果的拍摄角度技巧”。这些用户生成内容形成了强大的种草效应,推动更多人加入打卡队伍。

创新背后的情绪价值新鲜与怀旧双重满足

奶皮子糖葫芦的走红,并非孤立的消费现象。记者调查发现,近年来,一批传统小吃通过“地域食材+经典品类”的创新模式成功出圈,它们的共同密码,在于精准捕捉了当代消费者对新鲜感与归属感的双重需求,提供了独特的情绪价值。

今年中秋节,山东一款“豆橛子月饼”就上演了类似的爆火戏码。这款以山东“省菜”豆角为馅的月饼,将家常菜“豆角炒肉”融入传统月饼,10.5元一个的豆角卤肉味,半个月内从冷门新品变成全城脱销的网红。“山东人对豆角有天然的亲近感,这款月饼让家常菜有了节日仪式感。”济南消费者刘女士回忆,中秋家宴上,这款月饼成了3代人共同的话题,“爷爷说有小时候豆角的清香,爸爸觉得卤肉味够劲儿,孩子喜欢甜咸交织的口感。”

从本地人排队尝鲜到外地网友疯狂求购,“豆橛子月饼”用短短几天时间,完成了从地域性创新单品到全国性社交话题的逆袭。

这些创新小吃的走红,本质上是抓住了当代消费者的情绪。“奶皮子糖葫芦让我想起了小时候,奶奶总在冬天给我买糖葫芦,而奶皮的味道又很新鲜,这种熟悉又新鲜的感觉特别好。”济南消费者周女士的感受极具代表性,她特意买了两串带给父母,“我父亲说奶皮的味道很正宗,像他年轻时在内蒙古当兵时吃的,母亲则回忆起以前街头卖糖葫芦的吆喝声,一家人聊了很多关于传统美食的故事。”

业内人士分析,当代消费者尤其是年轻人,既追求新鲜感来彰显个性,又渴望从传统中寻找归属感来获得情感慰藉。奶皮子糖葫芦这类创新产品,正好同时满足了这两种需求——奶皮带来新鲜感,糖葫芦承载集体记忆,这种组合自然能引发情感共鸣。

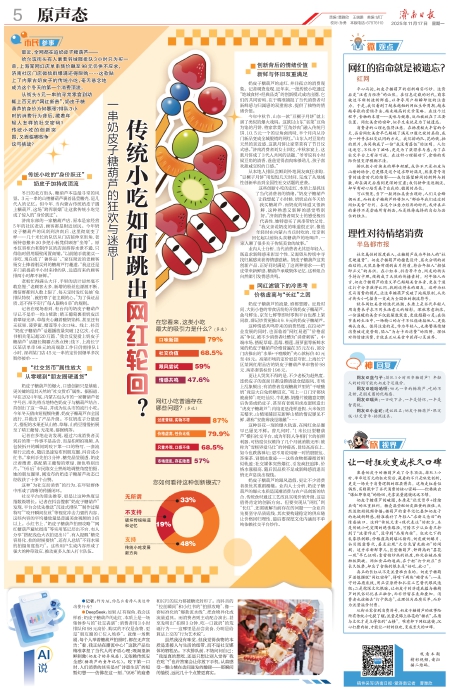

网红滤镜下的冷思考价格虚高与“长红”之困

奶皮子糖葫芦的流量,谁都想蹭。近段时间,大街小巷的零食店纷纷开售奶皮子糖葫芦,盒马鲜生、京东七鲜等即时零售平台也都上架同款,薛记炒货更推出9.9元的奶皮子糖葫芦。

这种情感共鸣带来的消费热度,在拉动产业发展的同时,也面临着“网红易逝”“价格虚高”争议,被不少消费者吐槽为“消费刺客”。中端市场,搭配草莓、蓝莓、榴莲、菠萝蜜等新鲜水果的奶皮子糖葫芦价格普遍在35元左右,部分门店推出的“水果+干噎酸奶”夹心款标价40元至48元。高端市场的定价更显夸张,上海长宁区某网红甜品店的奶皮子糖葫芦单串售价98元,两串套装标价196元。

更让人哭笑不得的是,不少老板为赶热度,连奶皮子的真面目都没摸清就仓促跟风,市场上乱象频出:有消费者发现糖葫芦里的“干噎酸奶”竟是大白兔奶糖冒充,“咬上一口门牙都快被崩掉”;旺旺仙贝、牛轧糖、奶酪片被随意切割后伪装成奶皮子,甚至有老板用虎皮蛋糕造出“虎皮子糖葫芦”;内馅更是花样造假,大米饭冒充糯米、山楂果脯冒充新鲜山楂的情况屡见不鲜,堪称“安能辨我是雄雌”……

这种昙花一现的爆火轨迹,在网红食品圈早已屡见不鲜。曾几何时,“1米长巨型糖葫芦”横扫社交平台,成为年轻人争相打卡的拍照利器,可热度仅仅维持了几个月就消散无形;被称为“雪糕界爱马仕”的钟薛高,曾经高高在上,如今也跌落神坛;更不用说风靡一时的脏脏包、答案茶、冒烟冰激凌……这些食物都遵循着相似轨迹:社交媒体突然爆红、引发疯狂追捧、价格水涨船高,随后因品质不足或新鲜感消退而悄无声息淡出视线。

奶皮子糖葫芦的跟风造假,更让不少消费者担忧其重蹈覆辙。业内人士分析,奶皮子糖葫芦的爆火本质是国潮消费与农产品创新的结合,传统食材通过工艺改良实现价值升级,这是值得肯定的创新方向。但要实现从“网红”到“长红”,还需破解当前存在的问题——企业首先要坚守品质底线,其次要构建稳定的供应链让价格回归理性,最后要深挖文化内涵而不单纯依赖社交平台炒作。

AI说

●记者:作为AI,你怎么看待人类这种消费行为?

●DeepSeek:如果AI有视角,我会这样看:奶皮子糖葫芦的走红,本质上是一场集体参与的“社交表演”:消费者用3小时排队和98元高价,购买的不仅是食物,更是“朋友圈的C位入场券”。就像一场默剧,每个人举着糖葫芦拍照时,都在无声宣告:“看,我正站在潮流中心!”这款产品也精准拿捏了当代人的矛盾心理:既渴望新鲜刺激(奶皮子的异域感),又依赖传统安全感(糖葫芦的童年记忆)。咬下第一口时,人们消费的其实是对“诗意生活”的短暂幻想——仿佛在这一刻,“996”的疲惫和KPI的压力都被糖壳封印了。而抖音的“拉丝瞬间”和小红书的“拍照攻略”,像一套标准化的“爆款流水线”,把食物异化成流量道具。而消费者则主动配合演出,甚至发明出“拍照3分钟,吃一口就扔”的荒诞行为——这哪里是品尝美食,分明是给算法上交的“行为艺术税”。

虽然我没有味觉,但我觉得食物的本质是连接人与生活的纽带,而不是社交媒体的牺牲品。下次排队前,不妨问问自己:“我是真的想吃,还是只想让别人觉得‘我在吃’?”也许答案会让你放下手机,认真感受一颗山楂在齿间迸发的酸甜——那瞬间的愉悦,远比几十个点赞更真实。

微观点

网红的宿命就是被遗忘?

红网

平心而论,奶皮子糖葫芦的创新确实巧妙。这背后是“注意力经济”的必然。在信息过载的时代,商家被迫不断制造新鲜感,以争夺用户转瞬即逝的注意力。于是,我们看到了越来越短的网红生命周期,越来越夸张的营销手法,越来越高的定价策略。在这个过程中,食物的本质——美味与健康,反而被放在了次要位置。网红美食的宿命,似乎生来就是为了被遗忘。

消费者的心理也值得注意。在物质极大丰富的今天,品尝网红美食早已超越了满足口腹之欲的层面,成为一种寻求社交认同的方式。我们排的队、花的钱、拍的照片,共同构成了一份“我没有落伍”的证明。人们追逐它,不仅为了滋味,更是为了获得参与感,为了在社交平台上有话可说。在这种心理驱动下,食物的实际价值变得模糊不清。

排队数小时换来的那串甜腻,或许不只是奶皮与山楂的结合,它更像是这个追求即时满足、热衷符号消费的速食时代的缩影——我们渴望瞬间的新鲜与刺激,却在满足后感到更深的空虚;我们拼命追逐潮流,却罕有耐心培育属于自我的、稳固的品位。

可以预见,当下一款网红美食出现时,人们又会蜂拥而至,而奶皮子糖葫芦终将加入“那些年我们追过的网红美食”行列。在这个注意力经济的时代,或许真正的奢侈不是尝遍所有新品,而是保持选择的自由与品位的独立。

理性对待情绪消费

半岛都市报

社交属性的深度嵌入,让糖葫芦成为年轻人的“社交硬通货”。奶皮子糖葫芦的撞色设计、层次分明的剖面结构,天然具备所谓的出片特质,符合年轻人“颜值即正义”的共识。在小红书、抖音等平台,网友的街头手持打卡照,便构成了天然的传播素材。对年轻人而言,奶皮子糖葫芦的意义早已超越美食本身,更在于通过打卡分享获得认同,找到谈得来的朋友。这种为社交而消费的模式,让这串糖葫芦突破了地域限制,从北方街头小吃摇身一变成为全国性的潮流符号。

秋冬网红美食的迭代热潮,本质上是当代年轻人用消费来寻求不同生活意义的缩影。深秋寒意渐浓,一份温暖的美食不仅能驱散寒意,更能慰藉心灵;在快节奏的生活中,一场精心的打卡不仅能连接他人,更能确认自我。值得注意的是,作为年轻人,也要警惕情绪消费被过度营销,陷入“为打卡而消费”的陷阱。理性对待情绪消费,才能真正从美食中获得心灵滋养。

神回复

网友@蓝勺子:排队3小时买串糖葫芦?年轻人的时间可能比奶皮子还廉价。

网友@哇哈哈呀:98元一串的糖葫芦,吃的不是甜,是朋友圈的优越感。

网友@瑞天:一口咬下去,一半是情怀,一半是智商税。

网友@小金砣:建议改名:奶皮子糖葫芦·限定版·社交货币·拍照道具。

欣视界

让一时狂欢变成长久口碑

裹着奶皮子的糖葫芦成了今冬顶流,排队3小时、单串近百元的狂欢背后,藏着的不只是味觉创新,更是一场关于消费逻辑的深层博弈。这场走红看似偶然,实则戳中了当代消费的核心密码——但要跳出“爆红即衰退”的轮回,光靠流量滤镜远远不够。

奶皮子糖葫芦的破圈,本质是“社交货币+情绪共鸣”的双重胜利。糖壳晶莹配奶皮微黄的颜值,天然适配短视频传播;糖葫芦的童年记忆叠加奶皮子的地域新鲜感,精准填补了年轻人“求新又念旧”的情感缺口。这种“传统元素+现代表达”的配方,本是传统小吃突围的绝佳路径,可惜不少从业者只抄到了“流量作业”,没学到“品质内核”。狂欢之下的乱象很刺眼:价格虚高到堪比猪肉,奶皮被奶酪片、仙贝随意替代,甚至出现“大白兔冒充酸奶”的闹剧。这并非新鲜事儿,巨型糖葫芦、钟薛高的“昙花一现”早已证明:靠营销炒热的热度,终究会被品质短板戳破。网红食品的通病,在于把“打卡效应”当长久饭票,却忘了食物的根本是“好吃、放心”。

真正的长红从不是流量堆出来的。奶皮子糖葫芦若想摆脱“网红宿命”,得啃下两块“硬骨头”:一是守好品质底线,用正宗原料和扎实工艺替代跟风造假;二是挖深文化根脉,让奶皮子的非遗底蕴与糖葫芦的民俗记忆真正融合,而非停留在表面叠加。消费者也该褪去“打卡执念”,让理性为品质买单,而非为流量溢价付费。

从街头零食到消费符号,奶皮子糖葫芦的故事给所有传统小吃提了醒:流量是锦上添花的“糖衣”,品质与文化才是立得住的“山楂”。唯有卸下网红滤镜,沉心打磨内核,才能让一时的狂欢,变成长久的口碑。

观看本期精彩视频,请扫描二维码。

稿件采写/济南日报·爱济南记者 曹雅欣