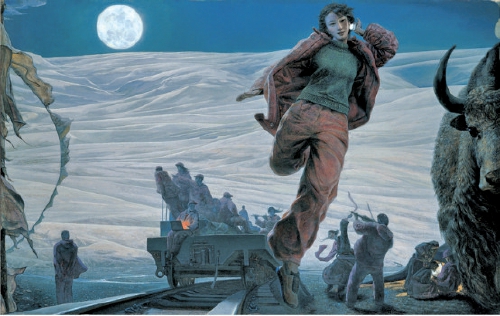

《月圆唐古拉》(2005年)

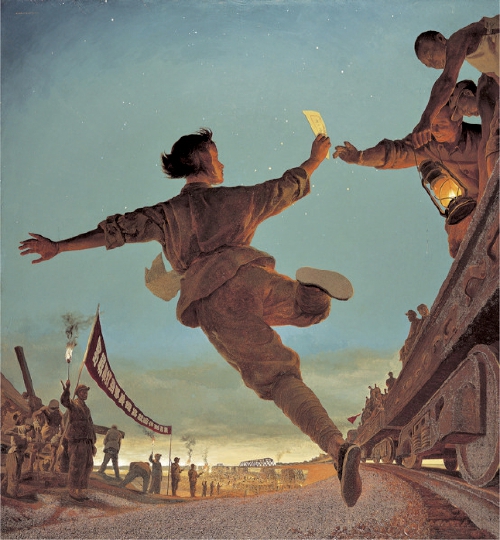

《火车来了》(2003年)

《遥远的星》(2007年)

《云河》(2007年)

《雪莲》(2004年)

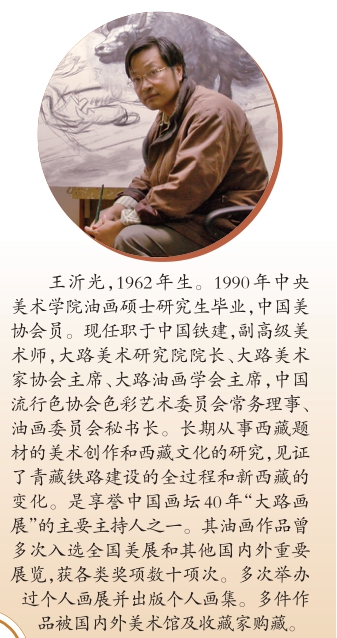

在当代油画艺术的长河中,王沂光无疑是一个独特的存在,他以一支饱蘸诗意的画笔,将东方哲思与西方浪漫主义美学熔铸成一首跨越时空的视觉长诗,他的作品如山川与星辰的对话,是现实与幻想交织的梦境回廊,更是人类乡愁主题的浪漫投射。他用画笔描绘了一个超越时空的浪漫主义精神世界,为我们呈现了一个在当代语境中最璀璨的视觉景象。

王沂光的艺术历程,是一个不断探索与创新的历程。从早期对绘画技巧的钻研,到后来逐渐形成自己独特的浪漫主义风格,每一幅作品都见证了他的成长与蜕变。

个体生命与宇宙诗学的交响

“年轻而敏捷的藏族女孩与她们强大的牦牛赛跑。在这些幻想中,藏族同胞与牦牛的奇妙关系,在我面前呈现出最细微的细节……”回忆起那些创作的过程,王沂光感慨万千,他告诉记者,“我努力捕捉,向观众展示运动、转瞬即逝的瞬间的美!”在一个非常恶劣的环境中,在青藏高原上,他躺了许多天,被一种可怕的高原疾病压得喘不过气来,当他抽搐着呼吸的时候,他看到了那些迷人的画面。

浪漫主义的核心是对内在情感的极致抒发,追求心灵的自由驰骋。《月圆唐古拉》是一幅刊登在《美术》杂志封面的作品,表现的是月夜下唐古拉铁道线上小憩的工友,天地大美衬托出铁路建设者的心灵之美与劳动之美。由近及远的钢轨让视线无限延伸,仿佛钢轨和路基、远山和明月都在静静地倾听工友们的琴声与笛音。画面中蜿蜒的河流不再是物理空间的再现,而是艺术家情感的物化和外显——灰蓝色调中流淌的不仅是月光下的水流,更是对“江月年年望相似”的永恒喟叹。他通过模糊具象与抽象的边界,将个体对时间、存在的困惑升华为精神的图景,用画笔赋予东方美学特有的空寂感。

自2002年青藏铁路开工以来,王沂光多次进入青藏高原体验生活。他说:“青藏高原的天阔地广、纯净明亮与当地人们的乐天心境感染着我。藏族同胞与动植物的亲密关系给了我很深的印象。”因高原缺氧,王沂光常常一边躺在草甸上大口大口地喘息,一边细细体味着所看到的充满活力的藏族少女与牦牛嬉戏奔跑时的场景,眼前的藏女确有一种“飞天”再世的印象,人与“高原之舟”牦牛那种充满人情味关系的童话世界就在眼前,正是这种真切的体验,在王沂光的画面构成中呈现了一种“升腾”的意象。

《云河》《报春》等作品在写实的基础上融入浪漫主义元素,藏族少女的藏袍翻卷成燃烧的火焰,少女与牦牛脱离地球引力,奔腾跃起,与天光云影一样形成流动的色块,牦牛在逆光中迸发出金色的光晕。这种对动态瞬间的定格,暗合敦煌壁画“飞天”意象的东方写意美学,在虚实交错间完成对生命能量的永恒礼赞。

王沂光的风景创作延续着浪漫主义对自然的宗教式崇拜,又赋予其东方美学的独特韵律。作品《遥远的星》,冷色调的天空和星河与远处的云层、地平线上的火把形成鲜明的对比,画面温暖而深情。长长的军列以柔化的轮廓,蜿蜒向远方。画家以印象派般跳跃的笔触捕捉光影的瞬息变幻,又以中国山水画的散点透视构建超现实的时空秩序——解构了物理时空的桎梏,重构出万物同频共振的灵性宇宙。

劳动者史诗的浪漫重构

王沂光的绘画题材丰富多样,其中青藏铁路建设与西藏风土人情是他钟爱的主题,成为他创作的无尽源泉。

作为“大路美术群体”的一位优秀油画家,王沂光的高原主题作品几乎贯通了青藏铁路的建设全过程,他既不是简单地通过开凿隧道、架桥铺路来展示铁路建设恢宏壮阔的场面,也不是直白地通过恶劣的工作环境来表现挥汗如雨、不畏艰险的筑路工人勤劳朴实的品质,而是以一种象征主义的手法描绘出一个童话般的世界。甚至有的作品中对铁路描绘的画幅只占了很小的一部分,或置于画面四角,或隐于人物之后,如作品《只为守候你的到来》,通过隐喻的手法展现出中国铁路建设为我们创造出一种幸福生活,是现实的铁轨通向了梦想之路,展现出独特的人文关怀。

作品《火车来了》,画面中火红的色彩从地面延伸到天际,流淌着火一样的激情。在创作中,他摒弃了传统英雄主义的悲壮渲染,用一种“去神化”的英雄塑造,引发时代的情感共鸣。

《月圆唐古拉》,则以粗犷的笔触与厚重的肌理,刻画高原筑路工人。人物面部隐于光影之下,但肢体动态充满张力,衣褶间沾染的泥土与油彩融为一体,仿佛将劳动者的坚韧与大地同构。他摒弃了英雄主义的宏大叙事,转而捕捉平凡瞬间的神性。画面中涌动的不仅是劳动的艰辛,更是生命与自然对抗、共生时迸发出的力量。

他注重观察人物与牦牛沐浴在阳光下的形态和光影,努力在画面中表现阳光下画面元素之间的相互关系和色彩对比,色彩鲜艳明亮,将高透的绿色和蓝色在画面上大面积铺开,营造了一种宁静而祥和的主体氛围。女子的服饰和牦牛的颜色相对鲜艳,与背景的草原形成了鲜明的对比,她的面部表情平和而宁静,透露出一种内在的坚定与力量,其身姿优雅而挺拔,与大自然融为一体。这种形象塑造不仅展现了女子的美丽与魅力,也表达了画家对于女性力量的赞美与肯定。犹如画龙点睛,打破了画面宁静的氛围,更加突出藏族姑娘欢愉洒脱自由自在的形象特征。

从技到道的求索

年轻女孩们无忧无虑的精神状态深深地吸引着王沂光,帮助他创造了一种特殊的氛围,轻松、梦想,甚至是超自然的现象和意境。在他看似风景单调的背景下,生动的女孩漂浮的形象却深刻地突显了他内心深处的一种感受——他的灵魂、认知以及对美的解读。

王沂光的创作生涯,是一场从“技艺锤炼”到“心性修炼”的漫长跋涉。他早年醉心于古典油画的写实技法,展现了扎实的造型功力,到中年后逐渐转向写意,笔触从细腻转为奔放,色彩也更加明快。在作品《梦回沙湖》中,少女红色的裙摆化为流动的火焰,雪山的冷峻与信仰的热烈形成强烈对冲。他曾说:“画布是我的道场,每一笔都是修行的刻痕。”这种艺术观的升华,让他的作品超越视觉表象,成为观者叩问生命本质的媒介。

他的浪漫主义风格在画面中有着极为鲜明的体现。在色彩运用上,他大胆且细腻,色彩鲜艳明亮却又和谐统一。作品常常打破常规,通过独特的视角与布局,给人以强烈的视觉冲击。在他的画作里,人物与动物仿佛脱离了地心引力,自由地浮游、飘飞,呈现出一种“升腾”的意象。如在描绘藏族少女与牦牛时,它们或是跳跃奔腾,或是轻灵漫步,与苍凉浑穆、充满神秘宗教气息的青藏高原背景相互映衬,共同营造出唯美浪漫、空灵玄妙、自由超迈的艺术境界。

他对人物形象的塑造也别具一格,笔下的藏族少女纯真、灵动,充满生命力。这些少女并非简单的现实写照,而是被他赋予了某种精神与灵感,成为一种生命的象征。她们面颊通红、秀美纯朴,眼神中透着质朴与坚定,每一个表情、每一个姿态都仿佛在诉说着高原上的故事。从他的作品中,我们能深深感受到他对这些人物的尊重与热爱,以及对生命的礼赞。在作品《雪莲》中,飞天一般的藏族少女是王沂光钟情多年的表现意象,也是他闪光的、广受赞誉的个性化绘画语言。在王沂光这一类创作中,高原的大山和倾斜的大地常常处于背景的位置,天空成为主要的舞台,让人物具有了摆脱地球引力的纯粹意义上的自由。

色彩是这些作品中最具表现力的元素之一。他创作的《日出高原》《彩影》等作品,大胆地将红色和蓝色在画面上大面积铺开,通过色彩的明暗过渡,营造出草原光影流转的自然惬意,色彩鲜艳明亮却又和谐统一。 (济南日报·爱济南记者 王家莉)