□邓庆昌

陈冕状元府

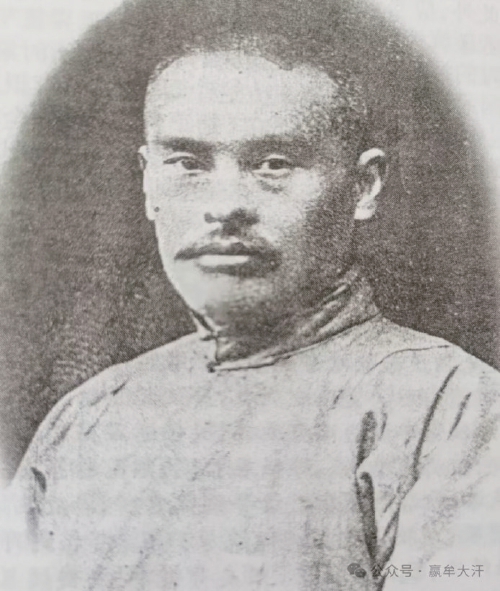

陈冕(1859-1893),字冠生,清咸丰九年(1859年)出生在济南鞭指巷北首路西的陈家大院。他出身官宦之家,祖父陈显彝曾任山东盐运使,山东候补道,登、莱、青州兵备道,诰封“资政大夫”。父亲陈恩寿,历任莱阳、恩县、长清县县令。陈冕自幼天资聪颖,勤奋好学,博习经史,从师于山东举人、翰林院编修王芷庭,14岁便考中秀才,成为我国历史上最年轻的秀才之一。光绪元年(1875年),16岁的陈冕在顺天府参加乡试中举,他应试的文章写得很好,因而声名大噪。但在来年的京城会试中却落第了。光绪三年、六年(1877年、1880年),陈冕又两次参加会试,皆因年龄太小而未中。光绪九年(1883年),他第四次入礼部贡院会试,榜上有名。四月二十一日殿试,24岁的陈冕高中状元,成为我国历史上最年轻的状元之一。

陈冕考中状元后,仍平易近人,交友广泛,待人诚恳、直爽、慷慨,继承父训,孜孜不怠。他心慕“义勇”,与人谈及国家民族命运的大事,总是侃侃而谈,独执己见,从不随众唯诺。生平帮人之急不少缓,其居家不问有无,遇乡亲、朋友孤贫者,存恤尤为加厚。光绪九年,黄河决口,山东历城、邹平、利津等县40余万灾民无家可归。山东当局受朝廷诏令抗洪救灾,动员社会各界捐钱捐物。陈冕和其父陈恩寿带头一次捐出巨款数万银两,救活灾民无数,并亲自到抗洪前线参加救灾工作。陈恩寿因赈灾操劳过度于同年十月去世。老父临终前勉励他“不要空有状元头衔,要为百姓多做善事”。陈冕悲痛欲绝,礼葬老父。第二年,黄河又泛滥成灾,陈冕继承父志再次捐出巨款赈灾。面对滔滔洪水,他不顾个人安危,带领亲友,乘坐小船,给灾民送饭送衣,还亲自选择高地个人出钱建造民房千间,安置了大批灾民。经过几次黄河抗洪救灾,陈冕已将祖父经营制盐业积攒的钱财捐出多半。陈冕去世前又发生了山西省大旱灾,他又将家中剩余的钱财凑成千两黄金全部捐献,还在济南街头当场写字,卖字募捐。

光绪十五年(1889年),陈冕出任湖南乡试主考官,从湖南选拔了一批优秀人才。光绪十八年,其母病逝,陈冕离职回济南服丧。次年五月,陈冕去绍兴维修祖坟,又将上两代祖坟合并在历城县十里河村,修建陈氏墓地。在历城县丁家庄修建陈冕大院,新建砖瓦房屋百余间,并在济南东郊兴办学堂,免费培养教育贫困学童。

他还救助济南东郊各村百姓免遭土匪洗劫。济南南部山区一股武装土匪准备抢劫丁家庄、十里河等村。村民们极为恐惧,派人去城里找到陈冕状元,陈冕立即给土匪首领写了一封信送去,大意是说“你们都是穷苦百姓,为生活所迫,千万不要抢劫东郊各村。如果你们生活困难,我可以在济南组织捐助……”土匪们为陈冕的慈善心肠而感动,取消了抢劫东郊各村的计划。

光绪十九年(1893年)八月十七日,陈冕因劳累过度而突发肺心病逝于鞭指巷状元府内,享年34岁,后安葬于历城县十里河村的陈氏墓地。陈冕墓志铭由刑部主事、荣成孙葆田撰文,光绪丙子(1876年)恩科状元、潍县人曹鸿勋书丹并篆盖,对他的一生作了简要介绍,评价极高。陈氏墓地占地50亩左右,墓地外分三层,种植着槐树、杨树和柏树,中间的五棵杨树可为三人环抱,曾为济南郊区著名墓地之一。现已无存。

陈冕英年早逝,其才智未能充分发挥,朝野共惜。他出殡时,由济南西门到郊区十里河“状元墓”的路上挤满了送葬的百姓。

陈冕在济南有状元府邸,位于鞭指巷北段路西,原由20个四合院组成,其中,鞭指巷9号、11号两个大院各有8个东西相连的四合院,加上4个旁院,整个大院东起鞭指巷,西至西熨斗隅巷。

现9号院门口是两个高大的旧式门楼,门前有雕花抱鼓石和精细的木雕门楣。推开厚实的黑漆大门,正对的是一面古朴的座山影壁,由影壁前的屏门左拐,眼前是一个十分大气的四合院。房屋精致的砖雕盘头与石雕挑檐,显示出当年主人的地位与审美情趣。绕过西屋南侧的狭窄过道,又是一个同样规格的四合院,小瓦花脊的原始风貌虽然做了改动,但主体建筑格局依然如初。由此院再往后的另一进院子已被人为隔开,院里一口古井尚存,井水依然澄澈。11号院是一个结构与9号院大体相同的院落,现存也是两个完整的四合院,只是建筑规格小了一号,过去两院是连为一体的。新中国成立后,9号大院门内还悬挂着朝廷御赐的金匾,上书“状元府”三个大字。当年朝廷还为陈冕在将军庙街城隍庙前竖立了旗杆并立有石狮。陈冕当年的书房设在“状元府”北院西八院的北屋,屋前曾挂有“小墨墨斋”牌匾。这两个大院,其门楼及庭院,虽历经百年沧桑,仍基本上保持着原有的风貌。