□侯林 侯环

洪家楼在济南大名鼎鼎。很多济南文史爱好者了解洪家楼因“洪御史”而得名,但“洪御史”是谁却始终无人知晓。近日,笔者在韩明祥先生编著的《济南历代墓志铭》中,找到了这个问题的答案。

《济南历代墓志铭》

金线泉

殷士儋《陕西西安府知府洪公墓志铭》

▶▶洪御史到底是谁

提到洪家楼,人们往往会联想到洪家楼天主教堂,教堂建成于1908年。而懂些济南历史的人们都知道,洪家楼与教堂无关。因为洪家楼是明代就有的。

洪家楼何人所建,明代洪御史。

据明崇祯《历城县志·建置·宫室》:“洪家楼,城东南(注:应为城东)七里,洪侍御别墅。后为殷霍山象贤书楼。崇祯己卯易主。”

“洪侍御别墅”,此为洪家楼得名之缘故。“侍御”,侍御史省称,明清监察御史别称。

然而,这“洪御史”究竟是谁?却如同石沉大海,多年来无人知晓。

找到洪家楼的历史根源、来龙去脉,应是济南的地域文化研究者义不容辞的职责。

许多年前,笔者便曾尝试一探究竟。而根据崇祯《历城县志》的线索,寻找“洪御史”则必须满足如下三个条件:一是姓洪。二是身份为御史。三是年代为明代,且在殷霍山殷象贤之前。

据清乾隆《历城县志·列传三》“殷汝楫传”,殷象贤为河南唐县主簿殷汝楫曾孙,万历二十四年(1596年)举人。官直隶霍山知县,精理学,善音韵,藏书家,积书数百卷,以故有书楼之需。

为此,笔者查遍济南历代府县志有关章节,以及整个明代济南与外籍在山东历官御史的人员,结果是无一中选,怅怅然空手而归。

想不到,近日,在家阅读韩明祥先生编著的《济南历代墓志铭》,这一困扰笔者多年的问题豁然得以圆满解决。

洪御史找到了,洪家楼的来源大白于天下,大白于吾济历史。

《济南历代墓志铭》明代部分,收有《洪一谟墓志铭》,墓碑全称《明故奉议大夫湖广按察司佥事洪公墓志铭》。洪公者,洪一谟是也。撰文者陈九畴,号东华。历城人。嘉靖三十四年(1555年)举乡试第二。万历五年(1577年)成进士。官山西按察司副使。

由《墓志铭》得知,洪一谟(1531—1598),字陈可,别号友鹤。嘉靖四十年(1561年)举人。万历八年(1580年)拜广东道监察御史。上述三个条件,不惟全部满足。尤其令人振奋者,是洪一谟致政回济后在城东筑造洪家楼的事情也有提及:“卜筑城之东隅,田园自适。”“君自归田后,……惟营菟裘,开竹林,蜡东山之屐,鼓西园之瑟。”

“城东隅”,正洪家楼所在地。“营菟裘”,《左传·隐公十一年》:“羽父请杀桓公,以求大宰。公曰:‘为其少故也,吾将授之矣。’使营菟裘,吾将老焉。”后因以称告老退隐的居处。

由此可知,洪家楼为洪御史洪一谟楼,盖无疑也。

▶▶洪一谟生平事迹详考

陈九畴与洪一谟有着非同寻常的关系。《墓志铭》中,陈九畴称洪一谟“与余志同趋,道同术,学同方,结茅平顶山之南麓,相与习静专业;复聚首金线泉亭,同几砚者数载。”

因据《墓志铭》与其他文献资料,梳理洪一谟生平事迹如下:洪一谟自幼聪明颖异,勤奋读书,刚刚十岁左右,家乡许多人便认定他是人才。其后,他成为名诸生,更让全城人称道不止。

嘉靖四十年(1561年),他在山东乡试中举。其后五次进京考取进士不中。于是慨然道:“士子专心读书,是为了实行自己的所学,怎么能仅为博取功名作为荣耀呢?”

于是,洪一谟放弃进士科考,拜官湖广东安县县令。一到任,他便访疾苦、劝农桑,与民有利的事情做得很是周全。东安的最大威胁是水患,大水到来,人畜漂没,有的城舍几乎荡然无存。洪一谟疏通水道,拯救百姓,所救灾民以数万计。又筑堤以防水,种柳以护堤。以至多年以后,柳成堤坚,民众再也不受水患困扰。

据明天启《东安县志卷六》:“洪一谟,山东历城人。万历二年任。律己廉平,治民慈厚。值洪水之滥溢,竭心膂以悍防,堤堰筑成,邑永资其利。……入名宦。”

当时,京畿各县邑中,唯独良乡难以治理,因其多宦竖勋戚。在这里当县令的,没有一个能干好的。于是,当政者上奏皇帝:“让东安县令洪一谟来良乡当县令,可立即见效。”皇上欣然采纳,于是洪一谟调到良乡。

万历五六年(1577、1578年)间,洪一谟为良乡县令,他首先安抚、照顾好流离失所的百姓。第二年,流亡归来的民众聚成村落,人们起名叫作“抚移店”。良乡是交通要道,皇帝派遣的使者较多,冠盖相望,供应酒食之类浩大烦琐。洪一谟事事有备,经过者大多满意而去。良乡多贵戚子弟,得宠而骄横。洪一谟修缮学宫,并亲自课士,使得良乡文运面貌一新。有太监鼓势作威,不可理喻,他处之怡然,体刚用柔,不为所动。三年后,鉴于洪一谟的不凡政绩,皇帝下诏,赠一谟父亲洪遇为中宪大夫,母亲为恭人,如此恩典,实不多见。

万历八年(1580年),洪一谟拜广东道监察御史,他清除奸诈,奖励善行,激浊扬清。不久,改湖广按察司佥事。上任后,他兴利除害,清理军伍,安抚民众,不到一年便大见成效。

然而,洪一谟赋性淡泊旷达,时间一久,他思念家乡,厌倦了在外做官,又兼湖广潮湿,于是以病请求退休,得到允许。离开湖北时,只有“图书数箧,民攀辕者,号泣数百里。至今三楚犹能道之。”回济后,他在城东择地建筑住宅,绝意世事。济南人称他有“仙姿道骨”。万历二十六年(1598年)正月,洪一谟去世。享年六十八岁。

▶▶父亲洪遇的言传身教

洪一谟能作出如此辉煌的政绩,不是偶然的。

这首先有他父亲洪遇的言传身教。据洪一谟继妻《周氏墓志铭》,洪遇为西安太守时,洪一谟“从之官”。父亲去世,他辗转数千里,奉柩归自关中。

洪遇,那是位了不起的人物。

记得一开始寻找洪家楼的主人,笔者便找到了这洪遇,然而他不是御史,所以又放弃了。当时无论如何不会想到,洪家楼的主人,洪家楼的筑造者,竟然是他的儿子洪一谟。

洪遇,济南府县志均有传,而洪一谟没有。

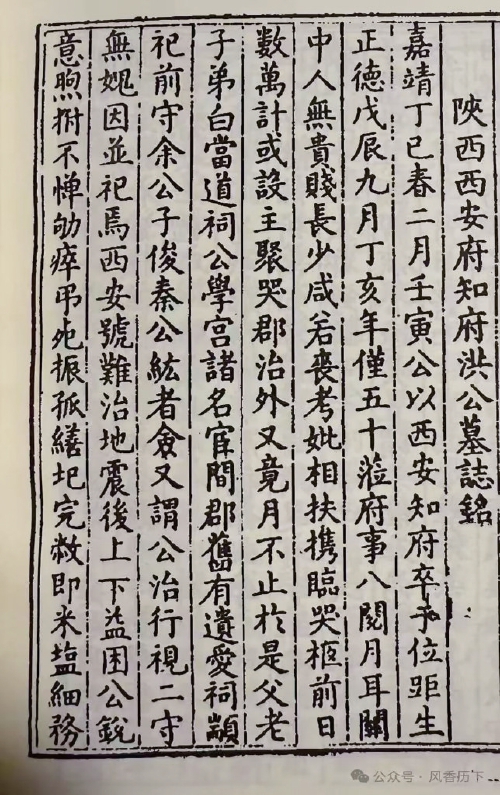

然而,洪遇的生平资料,最全面、最权威的还是明代相国殷士儋为他做的碑传《陕西西安府知府洪公墓志铭》。

洪遇(1508—1557),字伯时,号华野。明初,洪遇曾祖洪敬先自燕京迁历城堰镇,成为富甲一乡的大姓。嘉靖十九年(1540年),洪遇中举,与李攀龙、殷士儋同榜,二十三年成进士,与李攀龙、张岚同科。历官秀水、金坛县令,户部广东司主事、户部陕西司郎中、平凉、西安知府。嘉靖三十六年卒于任上。年仅五十岁。

洪遇,乃是明代嘉靖年间著名循吏、清官。

嘉靖二十三年(1544年),他在秀水知县任上时,嘉兴府志与秀水县志均有传,称其“恺悌有才略”。当时,老百姓为了获得较轻的赋役,常常采取“析户寄产”(分家以隐瞒财产)的方式,洪遇下令,此种状况必须全部归并原来的家庭,并且采取公正、公平的“均赋”方法,既不扰民又解决了问题。这一年,秀水遭遇严重的大饥荒,卖儿卖女、自卖其身的很多,洪遇不等向上司汇报,冒着被革职查办的风险,下令打开粮库救济灾民,获救者众多,无法计算。其后,洪遇以父亲亡故而离开秀水。秀水人创作民谣来颂扬他道:洪遇再来天有眼,某某不去地无皮。

老百姓对于清官洪遇的情感,以及对于贪官污吏的仇视,达于极致,洞然可见。

又据殷士儋《陕西西安府知府洪公墓志铭》,洪遇作西安知府时,西安号称难治之地,加上地震之后,人心惶惶。洪遇对百姓温暖爱抚,不怕劳苦,他加意照顾好病人与孤儿,修缮破碎的房屋家园。即使百姓柴米油盐的“细务”,他都亲自查看。案头还有许许多多的案件,他朝夕听断,随至剖决,无留滞,亦因此,他经常废寝忘食,身体受到极大损伤。到任八个月,便不幸离世。

《墓志铭》记下了洪遇死后,西安民众的哀悼景况:“关中人无贵贱长少,咸若丧考妣,相扶携临哭柩前,日数万计。或设主聚哭郡治外,又竟月不止。”

接下来,西安父老子弟向当权者请愿,将洪遇祭祀于学宫名宦祠。西安府旧有遗爱祠,专祀为西安立下汗马功劳的前西安太守余子俊、秦纮,于是,再将洪遇并祀其中。

殷士儋《墓志铭》最后记载“铭曰:越有碑兮,绎思不忘;秦有祠兮,享祀无疆。厥施未究兮,令闻愈彰,宜福尔后兮,奕世其昌。”

此为洪遇及洪氏一族最好的写照。